Par David Caméo et Jean Marc Avrilla

“Relever des défis, la Manufacture a su le faire tout au long de son histoire, depuis sa création. Son essor, ses succès, son rayonnement dans le monde reposent même sur bon nombre d’entre eux. Depuis 1740, l’institution a toujours su trouver en son sein comme à travers sa politique d’artistes invités, un ressourcement inépuisable qui lui a non seulement permis de traverser les siècles en évoluant selon les goûts du moment et de ses amateurs, mais aussi de confronter ses techniques artisanales à des prouesses de production que seuls des créateurs aux univers multiples pouvaient l’y conduire. C’est ce dialogue incessant entre des savoir-faire préservés parce que toujours à l’oeuvre, et l’innovation des formes et des couleurs qui explique pour partie le succès jamais démenti de la Manufacture nationale de Sèvres.

Qu’il s’agisse du célèbre Vaisseau à mât siècle aux formes et aux décors baroques sans égal dont on ne connaît que quelques exemplaires produits au XVIIIe siècle, qu’il s’agisse du monumental Vase Neptune de plus de 4 mètres de haut créé au XIXe siècle ou encore des incroyables pièces de service en réticulé chinois, dentelle de porcelaine s’il en est, jusqu’au récent canapé de porcelaine conçu par l’artiste Bertrand Lavier ou encore le vase articulé imaginé par Arman… l’histoire entière de l’institution est jalonnée d’étapes éprouvantes mais nécessaires qui lui ont permis de se dépasser.

Yann Delacour lui propose aujourd’hui un défi d’un nouveau genre !

Chacun des chefs d’œuvre précités, au-delà de l’excellence des gestes, de la parfaite maîtrise des techniques, de la combinaison exemplaire de compétences et d’engagements des ateliers s’est immanquablement frotté à la terrible épreuve du feu, qui veut qu’à un moment l’artiste et le céramiste se trouvent dépossédés de leur travail pour le soumettre à l’impressionnante étape de la cuisson où la matière reprend le dessus. Or Yann Delacour n’a pas pour moindre projet que de livrer plus intégralement encore son oeuvre monumentale au feu, dans une osmose imprévisible où qualité, blancheur et sensualité de la pâte fabriquée au moulin, seront révélées comme jamais. Son travail qui entend se jouer justement de ce qui échappe à l’artiste, de l’informe, de l’improbable, de la chute, du rebut… dans un savant jeu de proportions, est une approche inédite de la matière porcelaine et de l’idée même du façonnage que les ateliers sont prêts à aborder. Ils l’affronteront ensemble car, comme le souligne Guy de Maupassant, « une œuvre d’art n’est supérieure que si elle est, en même temps, un symbole et l’expression exacte d’une réalité. »

David Caméo

Directeur de la Manufacture nationale de Sèvres - 2008

Non-objet de porcelaine

par Jean Marc Avrilla

C’est sans doute faire preuve de peu d’originalité que de dire que la porcelaine est un paradoxe. Disons que la finesse exceptionnelle de cette matière laissant transparaître la lumière s’oppose en effet à la chaleur volcanique nécessaire à sa cuisson. La tradition de Sèvres n’échappe pas à cette contradiction.

« Il s’agit précisément dans mon projet de montrer la porcelaine dans un état proche de celui de la roche ou d’un minerai, et non pas comme cette matière communément fine et translucide. »*

Ce qui porte Yann Delacour a s’intéresser à la Manufacture de Sèvres tient sans doute en partie dans ce passage de l’enfer à la délicatesse laiteuse de la matière. Mais ce cheminement du kaolin laisse transparaître un processus qui entre au cœur des préoccupations de l’artiste : l’organisation du travail, les gestes techniques et ce qu’il en résulte dans l’objet fini.

Yann Delacour s’est tout d’abord attaché au mode de production plutôt qu’à l’histoire prestigieuse des formes et des artistes qui l’ont précédé. Non que ces formes ou que l’histoire même de la Manufacture ne l’intéressât pas, mais parce qu’il cherchait au plus juste sa manière d’intervenir au sein de cette tricentenaire maison. S’il connaît le travail de la terre, sa préoccupation est plutôt comment un artiste contemporain peut intervenir au cœur d’une tradition si lourde à porter.

Yann Delacour n’intervient pas pour la première fois dans une entreprise. Au delà de son vif intérêt pour le monde économique et des passerelles en matière d’innovation entre l’économie et l’art, c’est dans l’organisation des modes de travail et de production de l’industrie qu’il a pu expérimenter la question. Car, comment un artiste peut intervenir auprès d’artisans spécialisés autrement qu’en dessinant une pièce que ces mêmes artisans devront exécuter? La place de l’artiste n’est pas ici anodine. Elle s’inscrit dans un rapport de production, dans la question plus vaste de la répartition des rôles entre artistes et intervenants techniques. Si cette question n’est pas nouvelle en art et en particulier en sculpture, elle apparaît avec une nouvelle acuité par le rôle accru des nouvelles technologies dans les processus de production.

« La bonne compréhension des sphères techniques et économiques permet par exclusion ou plutôt par dépassement de mieux définir l’identité de la forme réalisée. L’assimilation de ces données permet l’émergence d’un cadre de pensée. Il se met en place une sorte de hiérarchie.

C’est-à-dire que cette approche ne se base pas sur des analogies, mais sur une sorte de passage obligé. D’abord la technique, puis l’économique, ensuite l’œuvre qui doit aller au de là. »*

Le processus de mise en place de son intervention nous permet de mieux saisir les enjeux et le sens de ce projet. Yann Delacour commence par observer les différents stades de fabrication, de la sélection des kaolins, à la cuisson, en passant par le stade crucial de la mise en forme. Il décortique le procès pour mettre en relief trois moments cruciaux : la sculpture des objets, la cuisson et les rebutés.

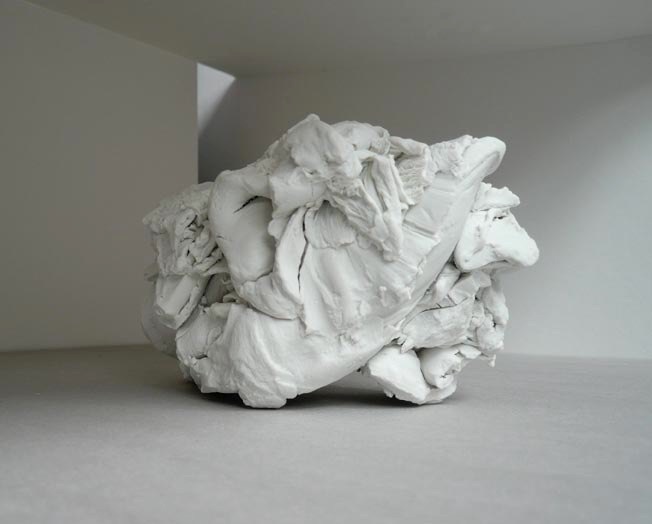

Son attention est attirée par des combles où la chaleur est suffocante. Là, il y trouve les rebutés des ateliers, des pièces ou des éléments de pièces jetés comme du papier froissé après avoir été travaillé par des gestes techniques précis. Dans la chaleur étouffante de ces espaces, ces pierres concassées sont la mémoire du travail. Ces pierres mates révèlent l’histoire d’un objet abandonné. Cependant on ne distingue que difficilement la transformation opérée par les outils sur la matière molle avant cuisson.

Rien n’est vraiment lisible et pourtant tout est là. Le geste est inscrit dans la matière, mais un geste répété presque à l’infini, un geste mimétique usant non seulement la matière elle-même, mais aussi la forme. Une forme usée, ramollie, effondrée. Il est ici question de sculpture : une histoire des formes, des objets usuels et leur antithèse, rebutés sans forme définissable séchant en attente de recyclage. Pourtant ces formes attirent le regard de Yann Delacour par l’aspect brut, tendu et fracturé de la porcelaine. Il est face à un non-objet.

« Les techniciens de la Manufacture représentent le domaine de l’hyper contrôle de la forme. Il est possible d’aller au de là de cet hyper contrôle en permettant l’effondrement de la forme dans un cadre qui du coup redéfinit une zone qui va plus loin et qui dans un certain hasard assumé et absorbé atteint une sorte de totalité donnant forme à un magma originel tout en restant une forme manufacturée. »*

Son choix aurait pu être de partir de cette matière, mais c’était oublié qu’elle entre à nouveau dans le système de fabrication, qu’elle appartient à un cycle économique où la matière doit être transformée. Ensuite, ce qui le surprend dans ces gravats de porcelaine, c’est la stratification des gestes sans pour autant se présenter comme autre chose qu’un bloc d’un matériau blanc mat. Ici se combinent une non-forme et une technique : le programme est ainsi défini. Il sera question de gestes techniques et de traces d’outils, de cuisson et de sculpture.

Son projet n’est donc pas de recréer des non-objets, d’agrandir ces rebutés quant bien même leurs qualités plastiques sont fortes. Son projet est de travailler comme sculpteur au sein d’un mode de production, d’inscrire la sculpture dans la porcelaine. Il choisit donc de changer d’échelle par la taille et la masse de l’objet. Ce choix implique une double contrainte, celle des gestes techniques de transformation de la masse et celle de la cuisson. C’est ici le changement d’échelle qui détermine le passage de l’artisanat à la sculpture avec toute la dimension de l’expérimentation.

« Ce qui me pousse à traiter cette matière est surtout sa propension à se déformer pendant la cuisson, faisant échos à une inertie autonome sous certaines conditions extrêmes. Cet effondrement de la forme est aussi une perte de contrôle que précisément je recherche. Les gestes techniques sont en quelque sorte les appuis de ce projet. Il y a un désir de libérer la matière, de la laisser faire dans un certain cadre. Ce travail ne se situe pas en dehors d’une technicité, mais dans un au de là de la technique.

Assez proche des expansions de César, sauf que ces formes porteront en elle leur propre point d’origine ce qui n’est pas le cas des sculptures de César. Les expansions ont un point de coupe qui formalise un point d’origine externe à la forme un peu comme un nombril. Aussi la forme prend appui sur le sol, ici les formes s’effondrent et se tiennent par leur propre structure interne/externe. D'une autre manière, elles seront plus proches des sculptures de Rodin - Les trois ombres - ou ses marbres en général. Il y a souvent dans ses sculptures des corps disloqués, des anatomies douloureuses. »*

Il en résulte des projets d’œuvres monumentales aux formes incertaines, comme indéterminées, inversant le principe de la sculpture classique de transformation et de structuration de la matière. L’ensemble de l’outillage technique du sculpteur est ici mis en œuvre pour aboutir à des masses de porcelaines a priori sans structure. En réalité, la stratification des gestes qui ont donné forme est contenu mais non visible. Il est intéressant de mettre ce projet en perspective des photographies de Yann Delacour de sculptures improvisées, photographiées dans la rue lors de chantier pour occuper l’espace de stationnement. On songe alors à une notion fondamentale apparu dans le courant des années 1960, celle d’Antiform.

« Il y a des similitudes avec la notion d’Antiform. La notion supplémentaire qu’intègre mes recherches est d’ordre politique. Le contexte a une place visible importante, et il est à chaque fois totalement absorbé par la forme plastique. Un cadre spécifique est présent dans les sculptures en porcelaine qui sont réalisées à la Manufacture Nationale de Sèvres. Produire, et ce dans tous les sens du terme, une œuvre originale qui devient in fine une œuvre manufacturée par un organe institutionnel inscrit bien ce travail dans un contexte d’ordre politique. Il y a ce que la sculpture est, de quoi elle est faite, et ce à quoi elle renvoie. Il y a une dualité entre pièce originale absolue et pièce manufacturée par un organe institutionnel dont la qualité première est le contrôle total de la forme. Cette lutte entendue confère une tension interne physique plastique réelle à la sculpture.

En ce qui concerne la série de photographies qui met en évidence des gestes d’ouvriers afin de prendre et de garder place dans la rue, la logique d’un cadre est identique.

Les objets disposés au sol donnent bien à voir ce qui ressemble à des installations, ou à des sculptures. L’identification du cadre : la rue - la ville, et la codification des objets utilisés : planches, brouettes, échelles...., instaurent un dispositif qui vient questionner à travers le medium photographique, ainsi que celui de la sculpture et de sa pratique, la notion de territoire. Je commence aujourd’hui une nouvelle série photographique sur le thème du portrait contextualisé dans une gestion de zone. Un individu, vu de dos, garde une place dans la rue. »*

Jean-Marc Avrilla

Avril 2008

*Yann Delacour